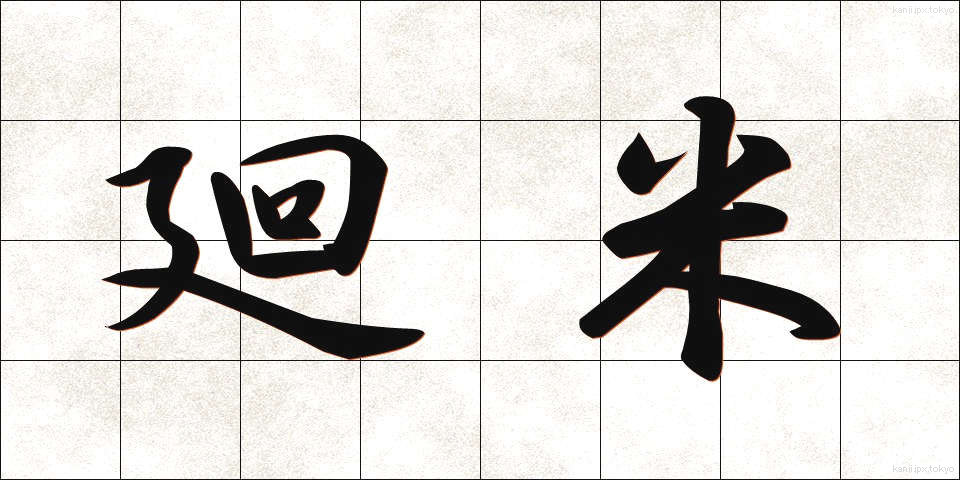

廻米書き方見本 廻米【習字】

| 熟語 (漢字) | 漢字表記 | 読み方 | |

|

廻米 | かいまい カイマイ |

|

当サイトはいろいろな単語を対象として漢字の書き方の見本として紹介しています。

大きな漢字画像として表示することでよりよく確認できるよう構成しています。

漢字の画数も多くて書くことが難しい場合、画面を拡大表示させてもギザギザして分かりにくい場合があります。正確に漢字の構造を把握できることを意識しました。

大きな漢字画像として表示することでよりよく確認できるよう構成しています。

漢字の画数も多くて書くことが難しい場合、画面を拡大表示させてもギザギザして分かりにくい場合があります。正確に漢字の構造を把握できることを意識しました。

1つの単語に対して明朝体やゴシック体など複数種類の漢字の書き方を紹介しています。家庭や学校での習字・書道、パーティーや学校行事での看板文字の見本など極めてマニアックな視点ですが大きな漢字を参考にすることができるかと思います。

かっこいい廻米 漢字見本

「廻米」の熟語である漢字を各種デザインの明朝体やゴシック体などで紹介するとともに、熟語の意味や対義語・類義語・英単語なども下部において一覧として確認できるようにしています。イラスト画像については背景に格子(マス目)を設けているので習字やレタリングにおけるバランスの確認にも役立ちます。

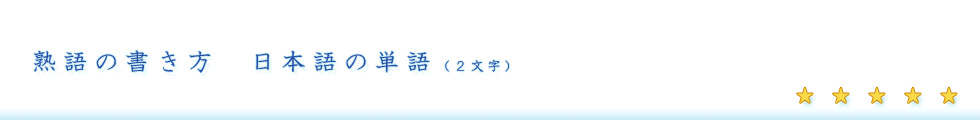

明朝体の廻米見本

|

|||

明朝体は、漢字やひらがな、カタカナを美しく書くための書体で、印刷物によく使われます。

特徴は、線の太さに変化があること。縦線は太く、横線は細く、文字にメリハリがあります。たとえば、「明」という字の横線は細く、縦線はしっかりした印象。また、点やハネに小さな「ウロコ」と呼ばれる三角形の装飾がつくこともあります。

これにより、読みやすく、整った見た目になります。明朝体は、教科書や新聞のようなフォーマルな場面で使われることが多いです。バランスが大切で、文字の大きさや間隔を揃えると、よりきれいに見えます。書くときは、ペンで丁寧に線の太さを意識すると、明朝体らしい雰囲気が作れます。

練習するなら、まず「日」や「田」などの簡単な漢字から始めて、線の強弱を試してみましょう。

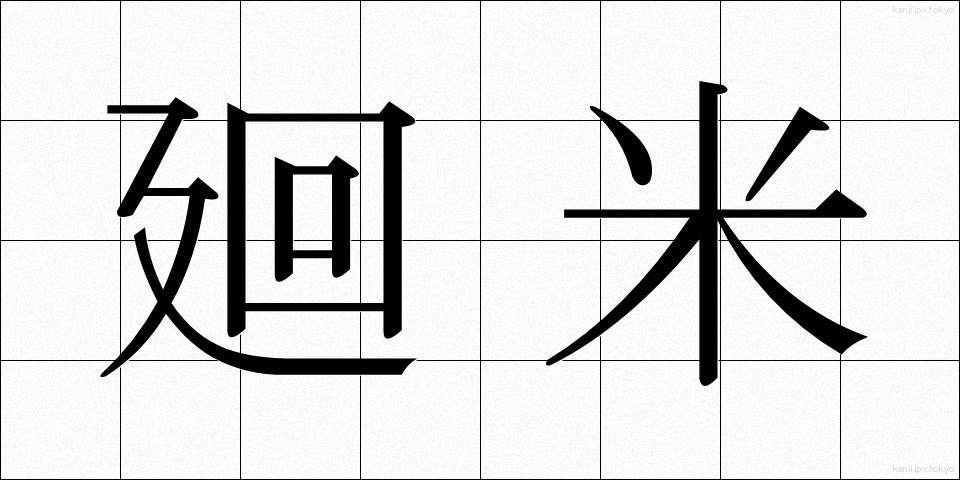

教科書体の廻米見本

|

|||

教科書体は、学校の教科書や学習教材、ポスターで使われる書体で、読みやすさが特徴です。

明朝体に似ていますが、よりシンプルで親しみやすく習字(毛筆)のような印象があります。線の太さはほぼ均等で、明朝体の「ウロコ」や装飾が少なく、すっきりした形が特徴です。

教科書体は、漢字の正しい書き方を学ぶのにも適していて、書き順やバランスを意識しやすいです。

書くときは、教科書体のまっすぐで均等な線を意識すると、きれいな字が書けます。ペンで書く場合、力まずに一定の筆圧で書くと、教科書体らしい整った見た目になります。シンプルさが魅力なので、複雑な装飾を加えず、基本の形を大切にしましょう。

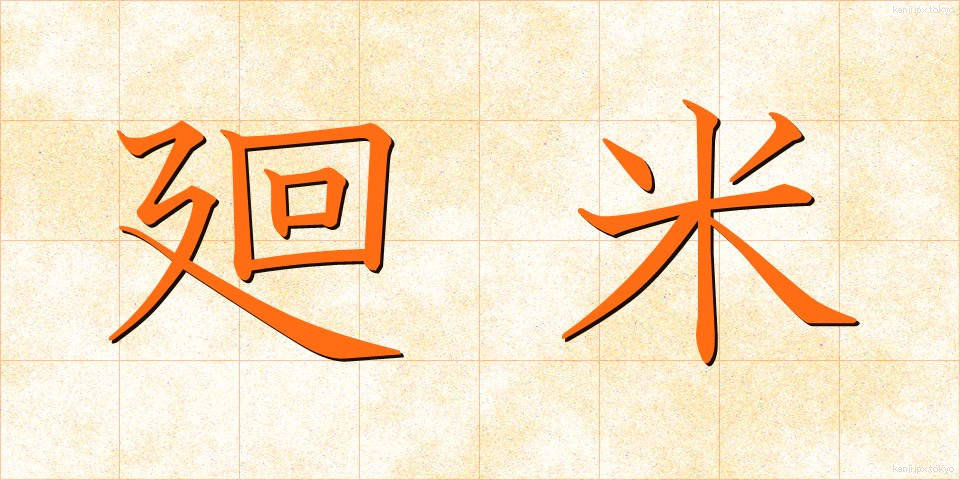

ゴシック体の廻米見本

|

|||

ゴシック体は、力強くはっきりした印象の書体で、線の太さがほぼ均等なのが特徴です。

ゴシック体の印象として、読みやすさとインパクトを両立させ、広告や看板でよく使われます。

文字の形は直線的で、丸みがないため、現代的でカジュアルな雰囲気があります。ゴシック体はペンで線の太さを揃えると簡単に書き出すことができます。文字の角をきっちり書くと、ゴシック体らしい力強さが出ます。

バランスよく書くために、マス目を使って文字の大きさを揃えるとよいです。ゴシック体は、ポップな印象を与えたいときや、目立たせたいときに最適です。レタリングにおいても簡単な漢字から練習して、力強い字を目指しましょう。

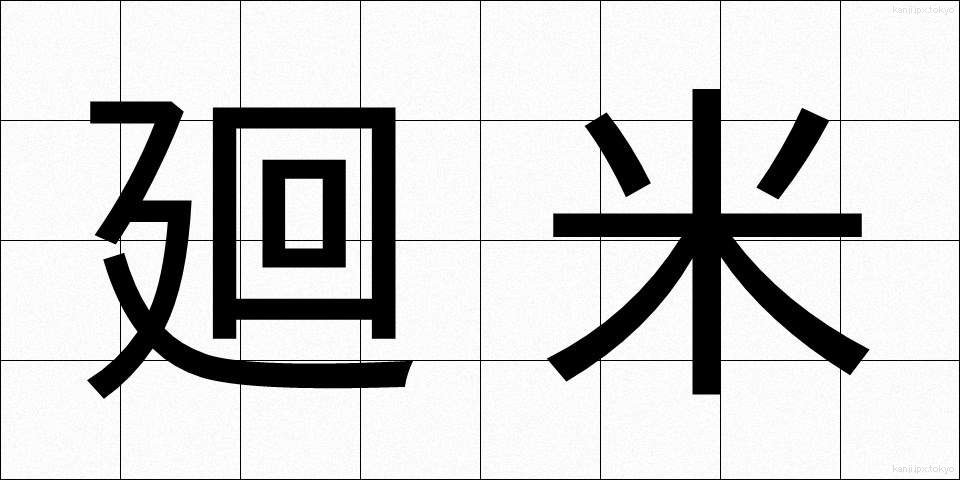

行書体の廻米見本

|

|||

行書体は、楷書と草書の中間で、流れる習字、書道のような筆跡が特徴の書体です。

楷書ほどかっちりせず、草書ほど崩れていないので、読みやすさと美しさを兼ね備えています。

線がつながったり、点やハネが簡略化されることが多く、たとえば「行」という字は、線が滑らかに流れて軽やかな印象です。筆で書いた習字のように自然な動きがあり、優雅で温かみのある雰囲気があります。

行書体は、速く書くために生まれた書体で、文字同士がつながることもあります。書くときは、ペンで少し流れるように書くと行書体らしい雰囲気が出せます。線の強弱や流れを意識し、バランスよく配置するときれいです。

行書体は、個性的で芸術的な印象を与えるので、手紙や習字の練習にぴったり。簡単な漢字で線のつながりを試し、滑らかな動きを練習すると上達します。

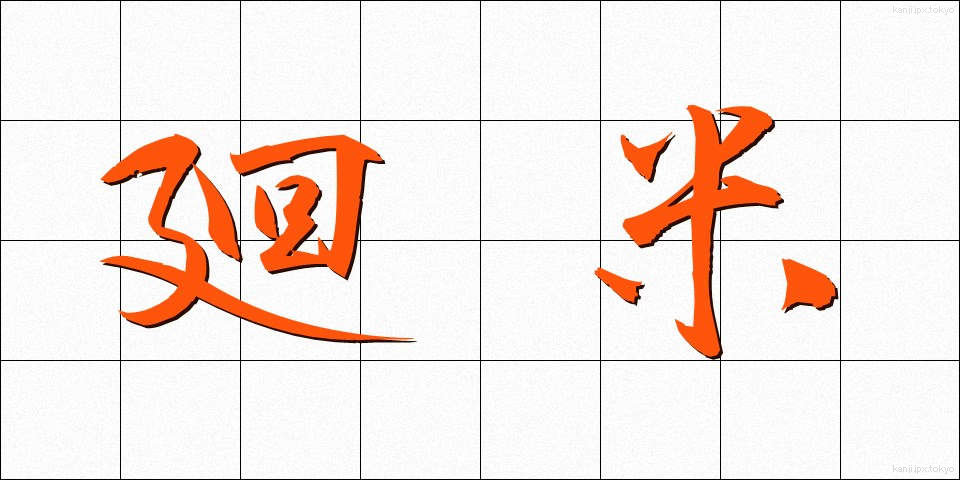

毛筆行書体の廻米見本

|

|||

毛筆行書は、書道作品、年賀状、掛け軸、和風の看板などで使われます。

流れるような美しさと力強さが特徴で、フォーマルな場や芸術的な表現に最適。学校の習字の授業や文化祭の展示にもぴったりです。

書き方の注意点は、筆の動きを活かすこと。筆を滑らかに動かし、線がつながるように書くと行書らしい流れが出ます。筆圧を変えて、太い線と細い線を意識すると奥行きが生まれます。

ただし、崩しすぎると読みにくくなるので、文字の形を保つことも大切です。墨の量や筆の湿り具合も重要で、かすれや濃淡をうまく使うと味わい深い字になります。

たとえば、「春」や「風」などの漢字で、流れるような線を練習しましょう。筆をしっかり持ち、ゆっくり丁寧に書くことで上達します。マス目を使ってバランスを整えるとともに、読みやすい毛筆行書を目指したいところです。

複数のサイト検索や国語辞典や英和辞典で調べれば確認できますが、ある程度1ページで網羅できるように制作しました。必要に応じて専門書で正確性を担保してください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

また、漢字の書き方についても試験における正解や正式なデザインであることを意図するものではありません。

注意事項について

当サイトは熟語などに対する意味や読み方、同義語・対義語、英単語表記などを紹介しています。

間違いがないように注意して制作していますが入力間違いや文字化け、誤表記などが存在する可能性もあります。当サイトにおける正誤に関する保証はいっさい負いません。

あくまでも参考程度に解釈していただき、必要に応じて辞書などで正確な意味や表記をご確認ください。